Date de soutenance : 03 juillet 2013

Organisme : IRSTEA

Trois grands types de changements hydrologiques ont été identifiés en zones semi‐arides. Le projet a permis de faire :

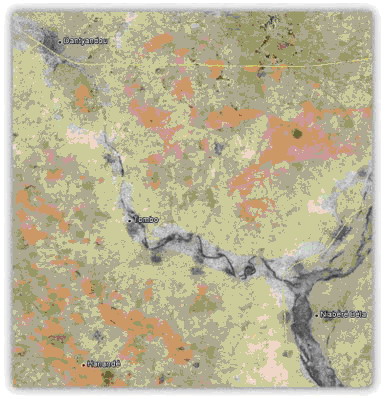

Site étudié : aval du kori de Dantiandou associé au dallol Bosso

- Etat des connaissances sur la surexploitation des eaux souterraines

- Etat des connaissances sur l’impact de l’utilisation intensive des eaux de surface

- Etat des connaissances sur l’impact hydrologique du changement de l’occupation des sols

Objectifs scientifiques :

Compréhension et modélisation à plusieurs échelles spatiales emboitées de l’évolution des ressources en eau sous la pression des changements globaux de l’environnement dans les régions semi‐arides.

Mare permanente de Boula Kouara Tegui (S. Bachir)

Les résultats escomptés étaient :

- l’assimilation de ces observations de télédétection aux données in‐situ pour mieux comprendre les mécanismes contrôlant la réponse des systèmes hydrologiques aux changements environnementaux ;

- le développement de solutions innovatrices pour quantifier l’étendue spatiale et l’évolution temporelle des changements hydrologiques en milieux semi‐arides à partir des observations de télédétection;

- l’intégration de ces observations de télédétection et in‐situ dans les modèles hydrologiques afin de comprendre les mécanismes de rétroactions et de prévoir l’évolution future des ressources en eau ;

- une analyse des implications socio‐économiques pour les habitants de ces zones ;

- une analyse des risques potentiels pour l’alimentation en eau potable et l’irrigation;

- une analyse des risques potentiels pour les écosystèmes associés ;

- l’intégration de nos résultats dans les politiques de gestion durable des ressources naturelles

Le 28 novembre 2014, Marie Renault et Frédéric Grelot nous ont présenté "Interactions entre politique de gestion des inondations et monde agricole : quelques enseignements"

Voir la présentation et le résumé de la discussion ci-après :

Séminaire MATHEO du Jeudi 23 octobre 2014 :

« Using the CHANS-lens to study African floodplains and other social-ecological systems »

Par Mark Moritz, Ohio state university, invité dans le cadre du LMI Picass’Eau.

SH-Eau - Gestion de la qualité de l’eau dans les espaces ruraux - Laurence Amblard - 09 octobre 2014

Jeudi 9 octobre de 11h à 12h30, Laurence Amblard (économiste, UMR Métafort) nous a présenté ses travaux sur l’action collective agri-environnementale et plus particulièrement sur la gestion de la qualité de l’eau dans les espaces ruraux, avec des approches en économie institutionnelle (théorie des coûts de transaction et théorie de l’action collective Ostrom).

Mardi 30 septembre de 10h30 à 12h30, Jean-Pierre Le Bourhis et Emmanuel Martinais ont présenté l’ouvrage qu’ils ont coécrit avec Pierre Lascoumes et Laure Bonnaud : Le développement durable. Une nouvelle affaire d’Etat, Paris, PUF, 2014

Pauline Brémond / Frédéric Grelot, UMR G-eau ont présenté les résultats du travail de construction de fonctions de dommages à l’agriculture à partir de dires d’experts.

Ces présentations croisées ont permis de discuter la question de la méthodologie de construction de ces fonctions de dommages, utilisées notamment dans le cadre des Analyses Coût-Bénéfice.

Séminaire SHEAU du lundi 5 mai 2014 :

Torsten Grothmann a présenté ses travaux sur les questions d’adaptation au changement climatique.

Pour plus d’information sur Torsten Grothmann : http://www.staff.uni-oldenburg.de/torsten.grothmann/