Environnement de travail, missions et activités

Le ou la post-doctorant(e) sera accueilli(e) au sein de l’équipe GHOSTE (Gestion Hydraulique, Optimisation et Supervision des Transferts d’Eau) de l’UMR G-EAU, antenne régionale INRAE-Montpellier. Le poste s’inscrit dans un partenariat scientifique structurant entre INRAE et EDF, s’appuyant sur l’expérience de projets antérieurs, R²D² 2050 et Explore2.

Contexte scientifique

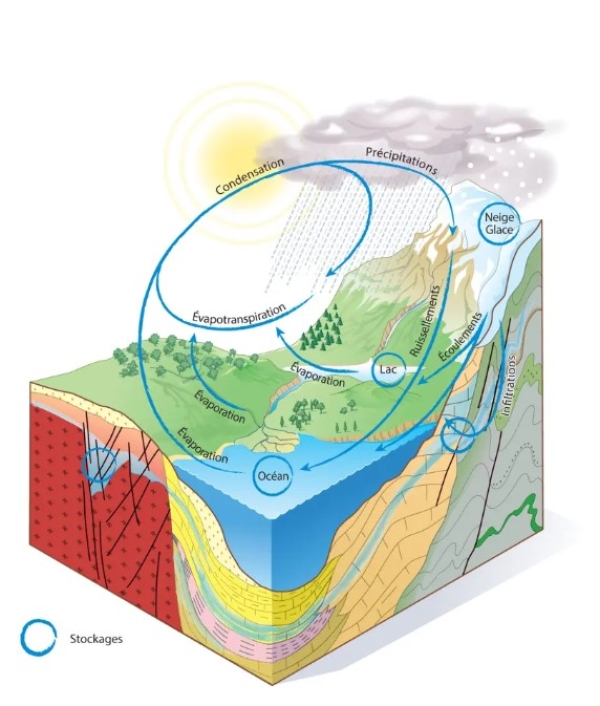

Dans l’hydrologie de l’Anthropocène, la compréhension et la modélisation des ressources en eau nécessitent d’intégrer les activités humaines et les usages dans le fonctionnement des grands bassins hydrographiques. Les besoins émergents portent sur la modélisation prospective (climat et territoire) à l’échelle des bassins versants (exemple : cadre des études HMUC ou plus récemment des PTGE) afin de premièrement produire des diagnostics et dans un second temps de simuler et d’instruire des scénarios d’adaptation au changement climatique.

La gestion de l’eau doit tenir compte de ses multiples usages, en lien avec le nexus Water–Energy–Food–Ecosystem (WEFE), pour évaluer les compromis et synergies entre secteurs. Des travaux récents portés par Haut Commissariat à la Stratégie et au Plan (https://www.strategie-plan.gouv.fr/publications/quelle-evolution-de-la-demande-en-eau-dici-2050) ont permis de projeter l’évolution des demandes et consommations en eau à l’échelle nationale à l’horizon 2050, avec le modèle STRATEAU.

Dans ce contexte, la mise en place de jumeaux numériques de bassin versant constitue à la fois :

- un outil scientifique pour analyser et comparer les modèles de ressource et usages, en intégrant les interactions multi-sectorielles

- un outil de gestion opérationnelle, capable de soutenir la décision en temps réel ou en situation de crise

- Un outil de gestion stratégique, capable de soutenir des décisions sur le long terme face aux évolutions que portent le changement climatique en cours.

Dans ce cadre, ce post-doctorat se concentrera sur le volet de la modélisation des usages (irrigation, abreuvement, AEP, industrie, navigation, énergie, retenues…). Ce post-doctorat vise à analyser, comparer et à proposer des améliorations des modèles développés par INRAE et EDF, et à poser une des bases de ces jumeaux numériques intégrés aux enjeux multi-usages et prospective.

Objectifs et missions

Le ou la post-doctorant(e) aura pour missions principales de :

- Réaliser une analyse bibliographique des modèles existants, incluant littérature scientifique et littérature grise (INRAE, EDF, autres organismes)

- Identifier les forces et limites des modèles (hypothèses, besoins en données, échelles, domaines d’application)

- Mettre en œuvre et comparer, sur un bassin versant test, les outils développés par INRAE et EDF, avec analyse des biais et sensibilité

- Intégrer, si possible, le modèle STRATEAU et ses résultats dans ce cadre comparatif

- Proposer des pistes d’amélioration et de co-développement, incluant partage de codes et recommandations méthodologiques

- Formuler des recommandations pour la construction de jumeaux numériques de bassin versant dans un cadre prospectiviste (évolution du climat et du territoire).

Le poste portera exclusivement sur les aspects quantitatifs de la modélisation.

Encadrement scientifique

Le projet sera piloté par Éric Sauquet (INRAE) et Frédéric Hendrickx (EDF, LNHE). L’encadrement de proximité sur site à l’UMR G-EAU sera assuré par David Dorchies. Le ou la post-doctorant(e) bénéficiera également du soutien scientifique et technique de chercheurs et ingénieurs d’INRAE et d’EDF tout au long du projet.

Résultats attendus

- Rapport scientifique de synthèse et recommandations pour les développements futurs

- Cahier des charges pour co-développement des outils

- Contributions valorisables sous forme de publications et/ou livrables logiciels.

Formations et compétences recherchées

Éligibilité : doctorat obtenu depuis moins de 3 ans.

Plus d'informations sur l'offre : https://jobs.inrae.fr/ot-28400

Contrat : Postdoc

Durée : 18 mois

Début du contrat : 01/04/2026

Contact : David DORCHIES - Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.