Porté par ICIREWARD et Aqua-Valley, le Petit Déjeuner de l’innovation est une rencontre matinale Recherche – Entreprise – Collectivité. L’objectif est de croiser les expertises, partager des retours d’expérience et impulser des interactions/collaborations autour de thématiques émergentes dans la filière « eau ».

Lors du Vendredi Découverte du 20 juin 2025, Juliette Lafont, Laura Seguin, Emeline Hassenforder, Jean-Daniel Rinaudo nous ont présenté leurs travaux intitulés "Comment co-construire des indicateurs pour la durabilité des nappes profondes ?"

Résumé : Les eaux souterraines, en particulier les nappes captives à grande inertie, sont des ressources en eau stratégiques, notamment pour l’approvisionnement en eau potable. Comprendre comment elles sont gérées par les sociétés et comment cette gestion implique ou non les différentes parties prenantes (usagers, entreprises privées, administration, citoyens…) est essentiel pour accompagner l’action publique dans le sens d’une gestion plus durable et équitable de ces ressources. Lors de ce vendredi découverte, Juliette présentera deux cas de nappes captives dans lesquels différents acteurs ont été associés à la gouvernance des nappes, et particulièrement à la co-construction des indicateurs de gestion :

- Le Grand Bassin Artésien (Australie)

- Les nappes profondes de Gironde (France)

Sur chaque cas nous présenterons :

(i) l'historique de la gestion concertée des nappes captives et la façon dont les différents acteurs ont été progressivement impliqués,

(ii) comment les objectifs de gestion durable ont été définis collectivement, ainsi que les indicateurs de bon état mis en place pour répondre à ces objectifs de gestion durable.

L’étude a été menée dans le cadre du projet DEESAC (Durabilité et exploitabilité des eaux souterraines des aquifères captifs ou sous couverture) financé par le programme OneWater.

Christelle Gramaglia dans l'émission de France Culture « Maladies chroniques. Ce qui nous traverse »

Christelle Gramaglia intervient dans l'émission de France Culture, au coeur de la série « Maladies chroniques. Ce qui nous traverse », dans l'épisode 3/4 intitulé "Nos corps pollués".

Le temps de l’étang est un événement festif, créatif et engagé, initié par la Ville de Mèze pour mieux connaître, aimer et protéger le territoire de Thau.

Le prochain séminaire du Centre Unesco de l’Eau SHS-ICIREWARD aura lieu le 25 juin de 10h à 12h30 dans les locaux de l’UMR GEAU à Montpellier en Salle Aquadémie.

Il est également possible d’y participer à distance : https://inrae-fr.zoom.us/j/8763326513?omn=98608698968.

A cette occasion, Marie-Anne Germaine, Professeure de Géographie et directrice de l'équipe Mosaïques, UMR LAVUE 7218 CNRS, présentera ses travaux :

« Mobiliser les approches relationnelles pour une restauration écologique des cours d'eau plus globale.

Exemple des petites rivières urbaines en Ile-de-France et de l'effacement des barrages de la Sélune »

Résumé : Mes recherches portent sur les relations des humains aux environnements ordinaires à partir d'objets possédant une substance paysagère, en l'occurrence les cours d'eau. Ces travaux articulent deux échelles : la relation sensible des individus à leur environnement familier et la mise en œuvre, souvent difficile voire conflictuelle, d'une action collective concernant celui-ci. La mobilisation d'approches relationnelles prenant au sérieux la description des formes matérielles de l'environnement et interrogeant non pas seulement les discours mais également les usages et pratiques des milieux amène à saisir les liens tissés entre ces paysages et les populations dans le cadre de transformations liées à des projets de restauration écologique. Ces travaux interrogent la considération des habitant.e.s et de leurs besoins dans la définition et la mise en œuvre des politiques environnementales ici au travers l'exemple de l'effacement de barrages hydroéléctriques sur la Sélune (Manche) et dans le cadre de la requalification des petites rivières urbaines.

Vous pouvez également réserver votre matinée du 5 décembre. Nous aurons le plaisir d’accueillir Olivier Hamant qui abordera le concept de « robustesse ».

(Hamant, O., 2023. Antidote au culte de la performance. La robustesse du vivant, Tracts. Editions Gallimard)

Au plaisir de vous y retrouver très nombreux !

Lors du Vendredi Découverte du 13 juin 2025, Alexandre Gaudry nous a présenté ses travaux intitulés "Les nouvelles routes de la soif de Bandung à Dakar : quel(s) service(s) pour la ville du XXIe siècle ?"

Résumé : A travers les études de cas des villes de Dakar (Sénégal) et Bandung (Indonésie), nous questionnons la désagrégation de l'idéal de desserte d'eau potable via un réseau centralisé, notamment sur le segment eau de boisson, en parrallèle de la normalisation de configurations individualisées et marchandes d'accès à l'eau potable. En effet, à Dakar, où l'universalisation de l'accès à l'eau potable via le réseau centralisé est atteinte en chiffre, nous observons l'institutionnalisation de formes individualisées et boutiquières d'accès à l'eau de boisson (kiosques à eau, distributeurs automatiques, eau en sachet/bidon/bouteilles), configurations qui font partie intégrante du régime d'accès à l'eau potable de villes comme Bandung, où le réseau centralisé n'est qu'un mode de desserte parmi d'autres. Nous analysons ces transformations à l'aide de la perspective multi-niveau sur les transitions (Geels et Schott 2007), et interrogeons de potentielles transitions vers de nouveaux régimes sociotechniques d'accès à l'eau potable en milieu urbain - que nous proposons de qualifier en nous inspirant notamment des travaux de Van Welie et al. (2018).

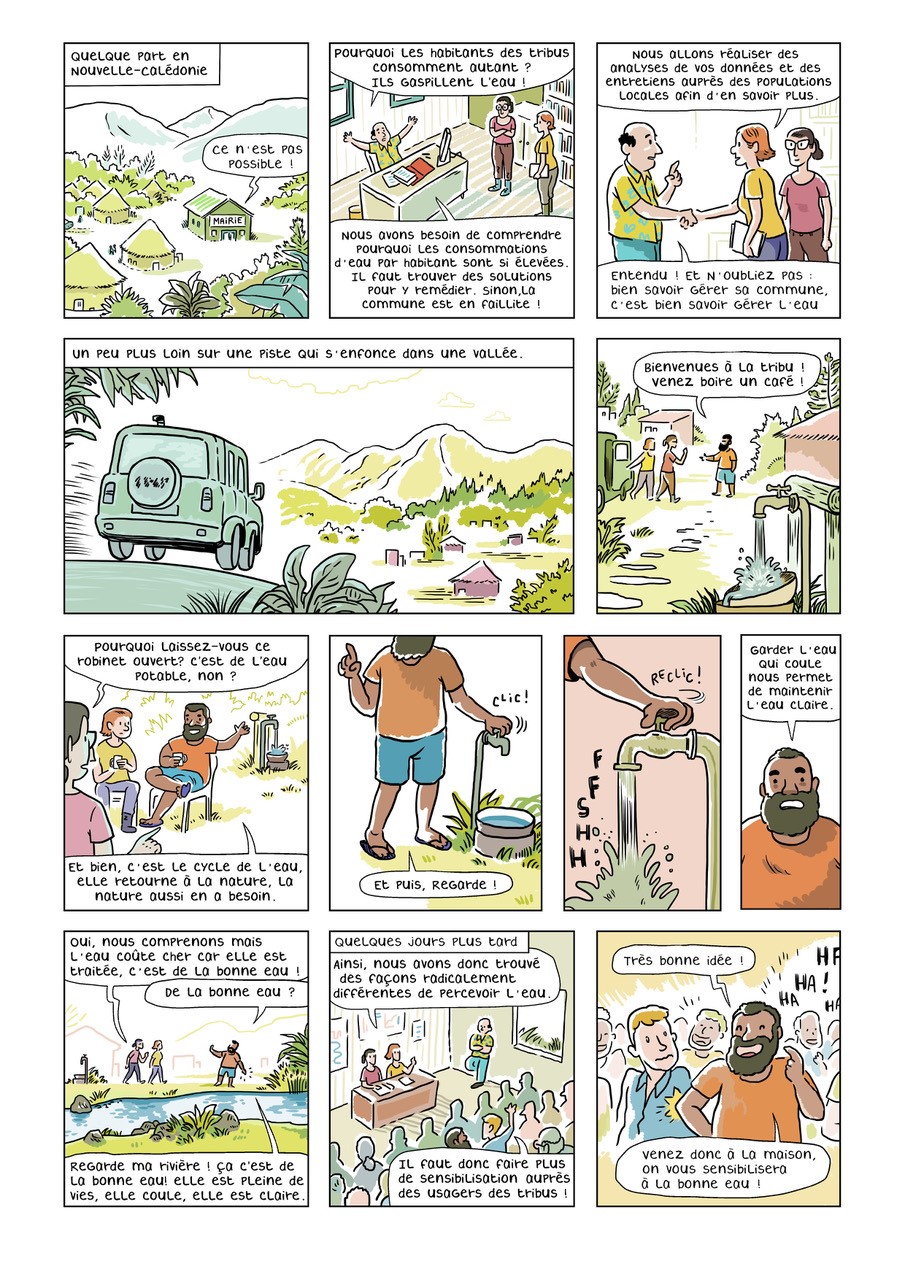

Le Vendredi Découverte du vendredi 06 juin 2025 a été consacré à une séance spéciale Axe 3 - Cette séance porte sur la présentation d’une des 15 planches de BD qui alimenteront le futur ouvrage dans le cadre de l’axe 3 : Informations, Incertitudes, Décisions. Elle vise la mise en discussion du message porté par cette BD et invite chacun à se positionner en rapport avec ses propres recherches. La discussion est ouverte à tous.

Thème de la séance : « Une bonne eau : une eau qui vit ! », planche présenté par Caroline Lejars et Olga Peytavi.

Dans le cadre du projet GOUTTE (https://www.cresica.nc/projet/goutte), Caroline Lejars a souhaité partager son expérience en Nouvelle Calédonie relative aux différentes perceptions de la qualité de l’eau en lien avec les solutions de gestion (co-auteurs : Olga Peytavi, Severine Bouard et Pierre Yves Le Meur).

David Dorchies sera dans un premier temps rapporteur de cette planche, puis Caroline nous présentera le message qu’elle a voulu transmettre. Enfin, une discussion sera ouverte à tous les participants qui seront libres d’exprimer leurs ressentis ainsi que les expériences ou travaux auxquels cela fait écho.

Vous êtes invités à prendre connaissance de la planche ci-après :

Lors du Vendredi Découverte du vendredi 23 mai 2025, Sandra Lanini nous a présenté le sujet suivant : AXE3 / BD "Etudes successives sur l'impact du changement climatique - Comment communiquer des résultats contradictoires ?"

Attention séance spéciale Axe 3 - Cette séance porte sur la présentation d’une des 15 planches de BD qui alimenteront le futur ouvrage dans le cadre de l’axe 3 : Informations, Incertitudes, Décisions. Elle vise la mise en discussion du message porté par cette BD et invite chacun à se positionner en rapport avec ses propres recherches. La discussion est ouverte à tous.

Thème de la séance : « Prévoir la pluie et le beau temps », planche présentée par Sandra Lanini.

Dans le cadre du projet Explore2, Sandra Lanini a souhaité aborder le sujet de la modélisation de l’impact du changement climatique sur les ressources en eau. (co-auteurs : Yvan Caballero, Benoit Hingray et Eric Sauquet).

Bruno Bonté sera dans un premier temps rapporteur de cette planche, puis Sandra nous présentera le message qu’elle a voulu transmettre. Enfin, une discussion sera ouverte à tous les participants qui seront libres d’exprimer leurs ressentis ainsi que les expériences ou travaux auxquels cela fait écho.

Lors du Vendredi Découverte du vendredi 16 mai 2025, Hind Oubanas nous a présentéle sujet suivant : SWOT - Discharge from Reach to Basin Scale

Résumé : Modeling river discharge at a global scale is vital for understanding water fluxes, managing water resources, and mitigating flood risks. Traditionally, hydraulic and hydrological models have depended on in-situ observations collected at strategic points along major rivers and their tributaries. These ground-based measurements are essential for calibrating and validating models, ensuring that the simulated discharge closely aligns with observed river flows. However, river gauges have inherent limitations, including sparse spatial coverage and a decline in availability due to practical, economic, or political factors.

Remote sensing has emerged as a transformative tool to address these challenges, providing systematic observations over extensive regions. Various methods have been developed to estimate river discharge using satellite data, typically requiring calibration with ground-based data or models. The launch of the Surface Water and Ocean Topography (SWOT) satellite mission in December 2022 marked a significant advancement in surface hydrology, particularly for discharge retrievals. SWOT employs two Synthetic Aperture Radar antennas to provide the first-ever concurrent two-dimensional, high-resolution measurements of water surface elevation and extent in rivers, lakes and wetlands. These measurements can offer a new perspective on how surface water is monitored and quantified, with initial results suggesting that SWOT is capable of meeting and even exceeding its science requirements. Among the products of the SWOT mission is a river discharge estimate, the first global discharge mission product. It is produced through operational discharge estimation algorithms that leverage the unique capability of the satellite to simultaneously observe river water surface elevation, width, and slope. Discharge algorithms solve hydraulic inverse problems at the reach scale, approximately every 10 km, as defined by the SWOT River Database hydrographic network, where the satellite observes the river during each overpass. The wide-swath nature of SWOT offers a fundamentally novel discharge product, providing comprehensive spatial coverage.

In this presentation, we first analyze SWOT discharge product and its spatiotemporal patterns across entire basins, such as the Mississippi, a well-monitored basin, the Congo, a poorly gaged basin and the Mekong, a transboundary basin. We will focus on the discharge algorithm, SIC4DVAR, one of the six official SWOT algorithms, developed by INRAE’s team. We will present the latest available discharge products, discussing their spatiotemporal coverage and the status of validation at the time of the meeting. Our focus will be on the product derived from the nominal orbit with a 21-day cycle, which provides global coverage. Differences between the constrained and unconstrained products will be explored. Preliminary results have also examined the impact of data quality filters on discharge performance, showing that stricter filters bring performance closer to pre-launch expectations. Remaining challenges related to data and algorithms will be discussed.

Next, we extend SWOT discharge's capabilities from the reach to the basin level. The analysis at the basin scale reveals sub-daily coverage of basins from upstream to downstream, with different overpasses capturing multiple tributaries simultaneously, thereby enabling a comprehensive examination of discharge variability in space and time. Next, we enhance large-scale basin discharge estimation by assimilating SWOT reach-scale data into the RAPID river network model. For the Mississippi basin, SWOT observes the basin an average of three times daily, with each overpass covering different rivers and tributaries. This assimilation process leverages SWOT's spatial and temporal coverage to integrate observed and propagated dynamics within a single cycle. Preliminary results indicate that while SWOT directly observes 10% of the basin, assimilation propagates this information to 82% of the basin, including unobserved tributaries. These findings demonstrate that integrating data assimilation, river modeling, and scaling can overcome temporal and spatial coverage limitations, significantly enhancing our ability to estimate basin-scale discharge.

Du 8 au 18 avril 2025, l’équipe de recherche du projet Transwater s’est rendue sur le terrain à Lymaoua, près de Gabès dans le sud de la Tunisie.