A l’heure de la post-vérité, le positionnement du chercheur en société fait l’objet de nombreux débats le long d’une ligne de crête en forme de double attente : d’un côté que le/la scientifique sorte de la ‘tour d’ivoire’ (le laboratoire) dans lequel il/elle s’est souvent complu et de l’autre qu’il/elle produise des connaissances ‘objectives’ pour informer la chose publique.

Les questionnements autour de cette dualité ne sont pas nouveaux ; ils ont toujours accompagné les dispositifs de recherche mis en œuvre « avec les acteurs », que ces dispositifs relèvent de la recherche participative, recherche-action, recherche-intervention, ou science citoyenne, etc. Cependant, la crise du politique et la polarisation des sociétés que l’on peut observer à l’heure actuelle, notamment en ce qui concerne les grands enjeux environnementaux et climatiques, rend la réflexivité sur les pratiques de recherche tout autant cruciale que délicate. Il s’agit en effet de démystifier le travail de recherche en le donnant à voir comme une pratique sociale tout en ne fragilisant pas sa légitimité, ancrée dans une démarche scientifique robuste.

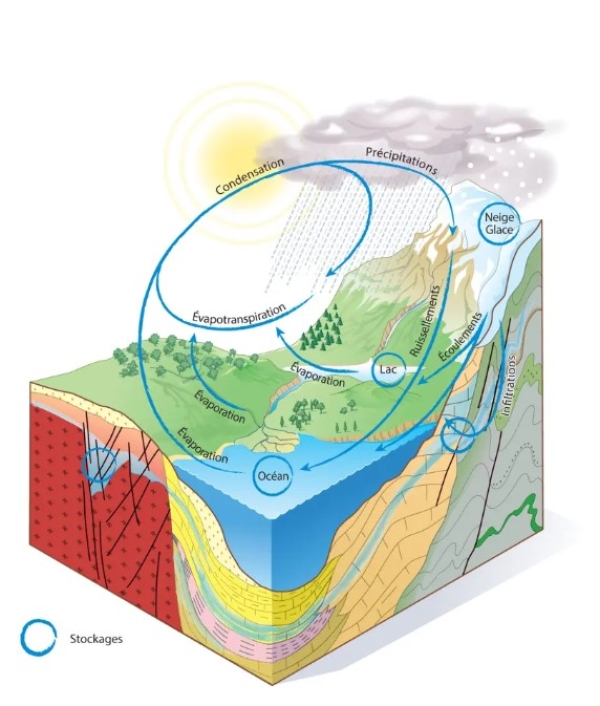

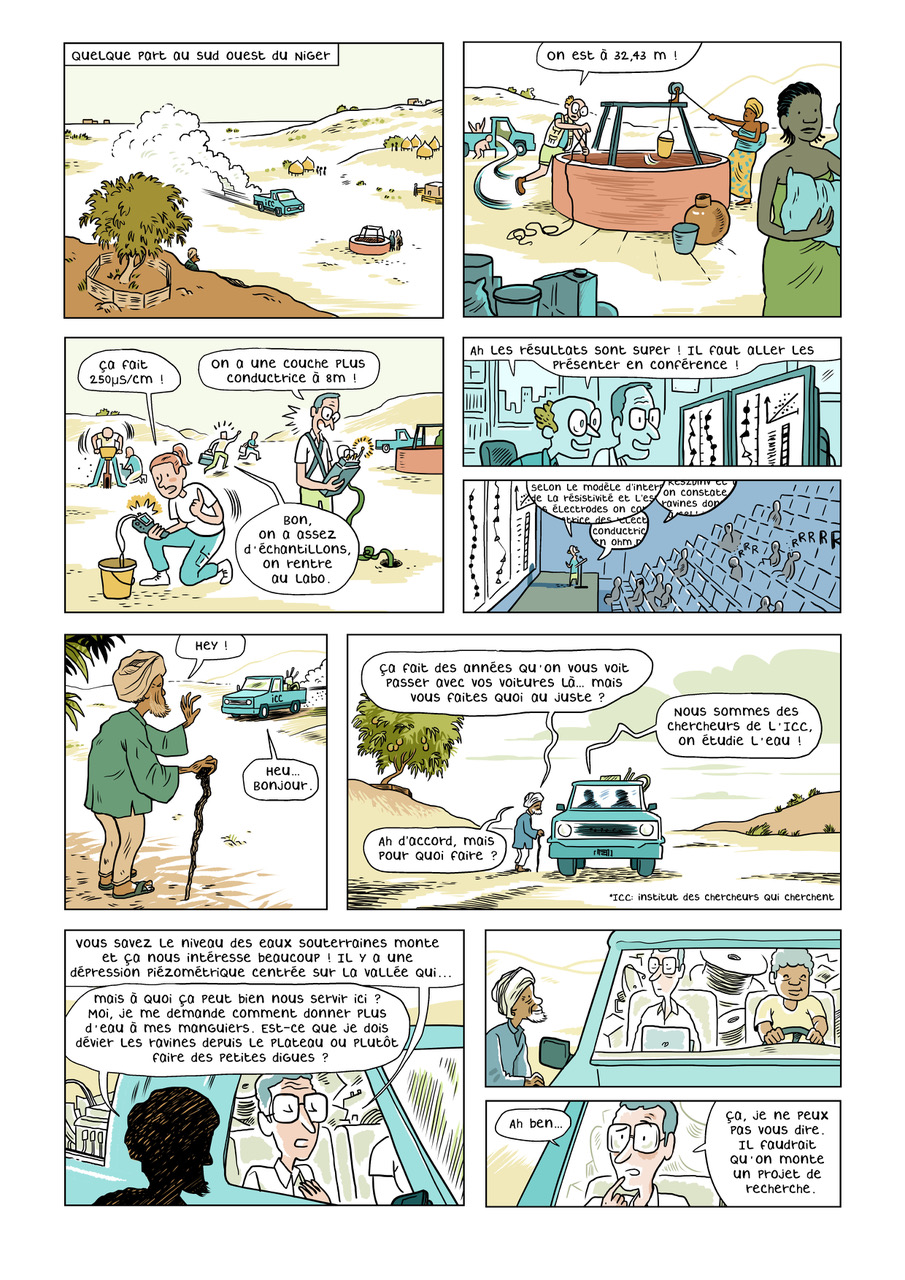

Ces questionnements raisonnent fortement au sein de l’UMR G-EAU, une unité de recherche interdisciplinaire sur l’eau faisant valoir un positionnement à l’interface science-société. Le collectif a notamment une longue expérience de conception et de mise en œuvre de recherches participatives, en appui aux politiques publiques et plus généralement à la décision, et ce dans une diversité de contextes, en France, Europe et dans les pays du Sud.

Riche d’une expertise variée, l’équipe PartiScipationS de l’UMR G-EAU a donc initié une réflexion sur la diversité des pratiques et postures de recherche participative en son sein. Il s’agit notamment de confronter les pratiques quotidiennes de recherche et idéaux participatifs, afin de nourrir une réflexion plus générale sur le sens des activités de recherche et sa place en société.

Ce travail de stage contribuera à cette réflexion collective. Il consistera notamment en la réalisation d’entretiens qualitatifs avec des chercheuses et chercheurs de l’UMR G-EAU impliqués dans des projets incluant de la participation sur la base d’un questionnaire élaboré au préalable et collectivement par les membres de l’équipe PartiScipationS. Le travail d’analyse se concentrera sur une mise en visibilité des différentes pratiques et postures de recherche et de leur déterminants (institutionnels, organisationnels, affectifs, etc.). Pour cela le stagiaire pourra se baser et compléter les réflexions menées dans le cadre du projet TRANSWATER sur les notions d’engagement et de juste transformation de la gouvernance de l’eau, et dans lequel plusieurs chercheurs de l’équipe PartiScipationS sont impliqués.

Encadrement

Jean-Philippe Venot (IRD, UMR G-EAU; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Emeline Hassenforder (CIRAD, UMR G-EAU; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Lieu du stage : Montpellier, dans les locaux de l’UMR G-EAU à Agropolis.

Durée du stage : 6 mois

Profil du candidat

Etudiant M2 en Géographie humaine, sociologie des sciences, anthropologie, sciences participatives ou dans un parcours interdisciplinaire appliqué à la gestion de l’environnement.

Aptitudes

Bonnes capacités de rédaction ; Intérêt pour la conduite d’entretiens qualitatifs

Prise en charge

Indemnités de stage selon la règlementation en vigueur

Prise en charge des frais opérationnels éventuels

Candidature (CV, LM) : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. et This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. avant le 15/12/2025 !!!