L'ouvrage de Christelle Gramaglia intitulé "Habiter la pollution industrielle : Expériences et métrologies citoyennes de la contamination" va paraître très prochainement.

Vendredi 20 janvier 2023 à 11h00, Olga Peytavi a présenté ses travaux intitulés "Contrôler ou Prendre soin de l’eau : Bricolages sociotechniques, comme co-creation des savoirs sur l’eau en Kanaky/Nouvelle-Calédonie"

Résumé :

© Photo : Olga Peytavi

© Photo : Olga Peytavi

Touho, est une commune au Nord-Est de la Nouvelle-Calédonie, en pleine brousse luxuriante avec des précipitations de 1560mm en moyenne sur l’année. Ses 2380 habitants répartis sur un village et onze tribus pour 175km de réseau AEP, rencontrent souvent des problèmes liés à l’eau : fuites, eau sale, rouge, de mauvaise qualité. Ces problèmes s’intensifient pendant la saison des cyclones. Les fortes pluies bouchent, endommagent les kilomètres de réseau AEP, et amènent une observation particulière : « Quand il y a trop d’eau, il n’y a plus d’eau ». Aussi, les différents acteurs s’adaptent, composent, bricolent, s’appuyant sur les histoires des anciens, tout comme sur les avancées techniques hydrologiques. Ils naviguent au quotidien dans ce paysage de savoirs multiples.

A travers l’observation détaillée des bricolages quotidiens des acteurs de la commune de Touho, il s’agira de montrer dans cette présentation, comment ses acteurs s’imprègnent, utilisent, mélangent les différents savoirs pour comprendre, boire et remédier à l’eau sale. Deux visions semblent cohabiter : une vision de santé publique de la qualité de l’eau, avec des mesures, des indicateurs, à travers la notion de contrôle, et le care, une perspective holistique et cyclique qui dépasse l’eau et sa matérialité pour inclure son environnement humain et non-humain. Cependant il ne faut pas entendre ces deux notions comme étant séparées, elles coexistent, se rencontrent, parfois s’hybrident dans les pratiques locales.

L’attention à ses actions micro-locales permet de souligner l’inégalité entre les savoirs autour de l’eau et traduit les rapports de pouvoir actuels liés à la colonisation. Ils permettent de comprendre comment les perceptions autochtones de l’eau interagissent avec les normes, les lois et les directives officielles. La notion de bricolage, illustre la manière dont se construisent les assemblages générant différents savoirs. Elle permet d'appréhender comment s’établissent les rencontres et dialogues entre cette pluralité de savoirs sur l’eau.

Vendredi 13 janvier 2023 à 11h00, Sijia Du a présenté ses travaux intitulés Waterscape, scarcity and efficiency: coproducing the evolution of water governance - The Three Gorges Project and Water Governance in China

Résumé :

Discourses of scarcity and efficiency play an incredibly vital role in stabilizing water conservancy projects and water governance. My research asks the following question to investigate them in political and social context: how do discursive imaginaries interact with waterscape in Chinese history by analyzing the transformative role that water scarcity and efficiency discourses play in the coproduction of Chinese water governance through the TGP? The research produces three main results. First, the TGP and the changes in water governance are coproduced in relation to hydro-social dynamics, shaped by histories, cultures, norms, technologies, institutions, practices, discourses, and identity within the power relations. Second, actors participate in China’s water governance over various scalar levels, including international organizations, foreign investors like American banks and companies, and non-governmental organizations. Last and most importantly, the discursive imaginaries of water scarcity and efficiency play different roles throughout China’s water governance history. They formed the necessity and inevitability of more water conservancy construction and the most stringent water policy. More recently, the definitions of scarcity and efficiency were expanded and connected to the water-energy nexus in climate change and energy transition, coproducing a new focus on China’s water governance. Moreover, academic research that focuses on analytical models of environmental impacts is essential in the coproduction and depoliticization of political decisions in the name of science and technology.

L’exposition de la ressource en eau naturelle (cours d’eau, nappe souterraine) à la pollution azotée diffuse dans un contexte agricole est due essentiellement à la surfertilisation des parcelles agricoles à des fins d’amélioration du rendement des cultures. Malgré des efforts considérables menés à différentes échelles pour optimiser les pratiques culturales, le surplus azoté du sol présente un risque élevé de lixiviation des nitrates vers les milieux aquatiques notamment en début de la saison hivernale. En effet, l’absence des cultures piège à nitrate (CIPAN) en cette période, la forte minéralisation du sol souvent laissé à nu en été, et la gestion peu maitrisée des apports azotés en printemps augmentent la quantité d’azote piégé en faible profondeur du sol aggravant, ainsi, son exportation vers l’extérieur du système de drainage avec l’arrivée des premières pluies hivernales.

Ce travail de thèse vise à développer un indicateur de pression azoté basé sur la modélisation conceptuelle des transferts de nitrate en parcelles agricoles artificiellement drainées.

Dans un premier temps, le modèle conceptuel NIT-DRAIN (intégrant sept paramètres d’entrée) a été développé, optimisé et validé pour simuler la lixiviation des nitrates à l’exutoire des bassins versants agricoles artificiellement drainés. Puis, sa robustesse spatiotemporelle a été évaluée en utilisant des données de concentration en nitrates mesurées à des pas de temps fins (horaire, journalier) sur trois sites hétérogènes en terme de superficie et de pratiques agricoles (La Jaillière, 1 ha ; Chantemerle, 36 ha ; Rampillon, 355 ha). Notons que seuls les paramètres du modèle ainsi que le débit de drainage sont nécessaires pour estimer les reliquats azotés en entrée d’hiver (REH) sous réserve de disponibilité des observations de concentration en nitrate à l’exutoire du bassin versant agricole étudié.

Deux méthodes d’analyse de sensibilité (locale et globale) ont été implémentées afin de déterminer l’influence des paramètres du modèle sur les concentrations en nitrates (sortie du modèle). Les résultats indiquent que les paramètres responsables de la vitesse de transfert des nitrates ‘????’ et du partage de la quantité initiale d’azote présent dans le sol ‘??’, impactent de manière significative les sorties du modèle. La technique d’assimilation de données variationnelle (4D-Var) a été implémentée au modèle NIT-DRAIN afin d’améliorer l’estimation du REH et plus généralement de l’évolution

temporelle du stock d’azote dans le sol à partir d’un échantillonnage des concentrations en nitrate à l’exutoire du réseau de drainage. Plusieurs fréquences d’échantillonnage ont été sélectionnées (ex. horaire, journalière, mensuelle, trimestrielle) afin d’évaluer leur impact sur les estimations du REH. Ainsi, il a été démontré que l’erreur sur l’estimation du REH devient conséquente à partir d’une fréquence d’échantillonnage mensuelle.

Finalement, la performance du modèle de simulation de drainage (SIDRA-RU) a été étudiée en perspective d’un futur couplage avec le modèle nitrate (NIT-DRAIN). Pour ce faire, l’adjoint du modèle SIDRA-RU a été généré à l’aide de TAPENADE (outil de différentiation automatique) afin d’implémenter la méthode d’assimilation de données variationnelle. A terme, le modèle NIT-DRAIN utilisera comme donnée d’entrée les simulations du débit de drainage obtenues par le modèle SIDRA-RU à la place des observations.

Mots clés : assimilation de données variationnelle, 4D-Var, modèle conceptuel, lixiviation des nitrates, reliquat entrée hiver, drainage agricole souterrain, analyse de sensibilité, optimisation.

La réutilisation d’eaux usées traitées (REUT) pour l’irrigation de cultures agricoles ou l’arrosage d’espaces verts présente un intérêt vis-à-vis de la préservation de la ressource en eau tant du point de vue quantitatif que qualitatif, exacerbé par les perspectives de réchauffement climatique et de croissance de la population. La France s'est dotée récemment d'une réglementation (arrêté du 2 août 2010, révisé en juin 2014) qui autorise l’usage de systèmes d’irrigation gravitaire et localisée, et établit des règles spécifiques pour la REUT par aspersion, dans l’attente d’une meilleure évaluation des risques sanitaires liés à cette application. A l’international, d’autres règlementations, reposant sur une évaluation quantitative des risques microbiens, ont commencé à apparaître en 2006 (WHO, 2006 et EPHC/NRMMC/AHMC, 2006). Cependant, cette approche très rationnelle (on ne traite pas les eaux usées au-delà des besoins sanitaires), reste limitée par le manque de connaissances, en particulier des risques liés à l’inhalation de pathogènes ou de contaminants toxiques durant l’irrigation par aspersion (aérosolisation et transport). La dispersion et l’évaporation sont des mécanismes qui ont été très peu analysés vis-à-vis de leur potentiel de contamination de l’environnement suivant la charge des eaux utilisées pour l’irrigation, en particulier concernant des particules très fines de taille micrométrique ou nanométrique. La demande sociétale exige de tendre vers une gestion de nos ressources raisonnée par un plus grand recyclage de nos déchets, grâce à de nouvelles pratiques dont les impacts doivent être précisés.

|

|

©B.Molle, Irrigation par aspersion, Lieux Rians (2011) et Salon de Provence (2013) |

Le principal objectif de cette thèse est de caractériser les mécanismes de dispersion d’aérosols selon différentes techniques d'irrigation et configurations atmosphériques. L’approche proposée se base sur un important dispositif expérimental pour étudier les processus en conditions contrôlées, mais également sur des mesures extérieures en cas réel. Elle vise à fournir les connaissances fondamentales pour un modèle de dispersion de contaminants liés à l’irrigation. Les méthodes développées et les mécanismes étudiés permettront également de répondre aux questions posées par l’utilisation des installations d’irrigation pour les traitements phytosanitaires en particulier en arboriculture (PuF : pulvérisation sur frondaison). Ces travaux permettront de participer à la mise en place des directives encadrant l’aspersion avec des eaux usées et à terme la PuF.

Mots clés : Modèle de transport, Dispersion atmosphérique, Réutilisation d’eaux usées, Bio-aérosols, Soufflerie

La gestion de la ressource en eau souterraine dans un territoire nécessite d’identifier les masses d’eau souterraine et leurs modalités de recharge et d’écoulement. En domaine carbonaté karstique, la tâche est compliquée par la présence des zones transmissives qui favorisent le transfert rapide dans les différents compartiments du karst. À l’échelle d’un hydrosystème, les grandes structures géologiques (chevauchements, failles, faciès) et géomorphologiques ou karstologiques (vallées, poljés) impactent également les écoulements. Dans ce contexte, l’hydrogéochimie permet d’établir la signature des masses d’eau en fonction de l’origine de l’eau, des roches traversées et des activités humaines. Toutefois, en Basse-Provence calcaire, l’histoire géologique depuis l’Oligocène a permis le dépôt de sédiments continentaux et marins au sein des structures karstiques, susceptibles de perturber le signal chimique acquis par l’eau.

Dans cette thèse il est proposé d’étudier l’hydrogéologie du bassin versant de la rivière Huveaune, en partie commun au bassin versant des sources sous-marines de Port-Miou (Cassis). Cette zone referme une ressource en eau définie comme stratégique par l’Agence de l’Eau, à proximité de la métropole Marseillaise. L’approche choisie repose sur plusieurs méthodes d’investigation complémentaires sur des forages, des eaux de surface et des sources. En incluant des forages dans l’analyse, il est ainsi possible d’améliorer la distribution spatiale des points d’observations et d’échantillonnage de l’eau, et de réaliser des essais de pompage pour tester l’aquifère en complément de l’approche hydrogéochimique.

L’interprétation d’essai de pompage par la méthode des dérivées (ou diagnostic plot), couplée à la modélisation des écoulements à l’aide de solutions analytiques a mis en évidence le caractère non univoque de l’interprétation, améliorée par la prise en compte du contexte géologique. L’analyse hydrogéochimique multi-traceurs s’est appuyé sur des prélèvements mensuels d’eau sur des sources karstiques, forages, rivières et canaux sur la période 2018 à 2021, ainsi qu’un suivi mensuel des précipitations.

Mots clés : Diagnostic de puits, traceurs naturels, intrusion saline, pluie efficace, isotopes stables de l’eau, karst, ressource en eau

Source Saint-Pons, Gémenos (13)

B. Arfib, 11/12/2018

Après une gestation de plus de 14 ans et de nombreux challenges scientifiques et technologiques à résoudre, le satellite SWOT (Surface Water and Ocean Topopraphy) est enfin prêt pour être lancé dans l’espace.

Le 25 novembre 2022 à 11h, Martina GARCIA DE CEZAR a présenté ses travaux sur le thème : "Atténuer les îlots de chaleur par une irrigation optimale de la végétation urbaine : approche expérimentale et numérique"

Résumé :

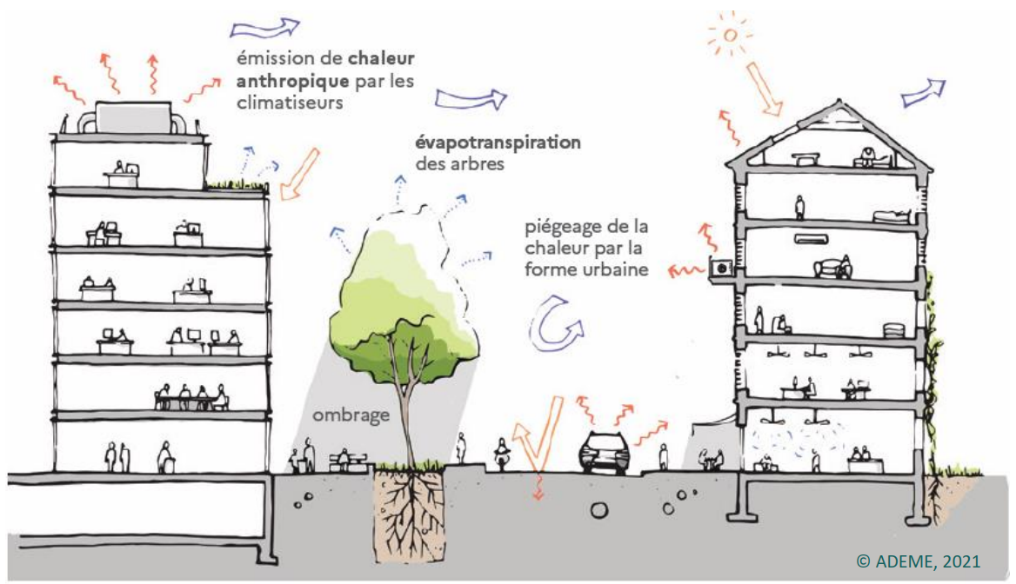

Les projections pour l'année 2100 montrent une augmentation potentielle des températures moyennes terrestres de 1.5 à 2°C, accompagnée d'une augmentation de la fréquence et de l'intensité des vagues de chaleur (IPCC 2018). Ces scénarios climatiques appellent à l'adaptation et à la mise en œuvre de solutions permettant la thermorégulation urbaine. Dans ce contexte, la thèse a pour objectif de documenter, analyser et modéliser la capacité des différentes stratégies d'irrigation et de végétalisation urbaines à modifier l'indice de confort thermique (mesure du ressenti, combinant température, humidité de l'air et exposition aux rayons du soleil). On se concentrera sur l'échelle (microclimatique) du canyon urbain, conformément la Figure 1, en abordant également l'échelle inférieure (voisinage immédiat de la végétation) voire l'échelle supérieure (advection des flux dans la ville). On se propose de décrire le système urbain substrat-plante-atmosphère de manière intégrale et explicite : cartographier les flux d’air, de chaleur et d’eau, optimiser l'apport d'eau qui conditionne la réponse des plantes donc l'impact sur l'environnement, en étant un des leviers de la thermorégulation de la ville.

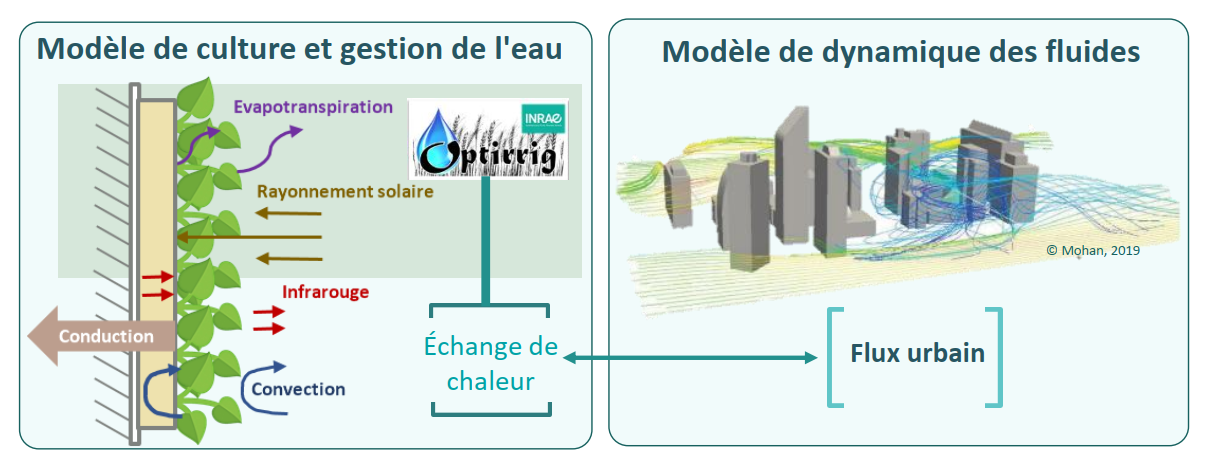

Cette caractérisation s’appuiera sur le développement d’une modélisation multi-échelle et d’une étude expérimentale. L’approche numérique est basée sur le couplage bidirectionnel de deux logiciels : Optirrig (UMR G-Eau, modèle de culture et gestion de l’eau) et un modèle de dynamique des fluides (CFD, Computational Fluid Dynamics), algorithme de haute résolution qui permet la modélisation multi-physique (radiatif, thermique, aéraulique). L’approche expérimentale repose sur deux dispositifs pour comprendre les mécanismes et initialiser/valider de l’approche numérique : (i) un pilote de canyon urbain, simple mais équipé de très nombreux capteurs (site de Lavalette, Montpellier, construit dans le cadre de cette thèse) et (ii) sites réels, avec moins d'instrumentation (sites partenaires).

Le modèle couplé construit (conformément la Figure 2) permettra d’aider à la prise de décision en matière de choix de végétalisation des villes, suivant diverses contraintes hydrauliques, thermiques, énergétiques et esthétiques pour contribuer à construire des villes plus résilientes.

Figure 1 Exemple de canyon urbain et des éléments qui interagissent dans la zone d'étude (différents types de matériaux et de géométries, échanges thermiques naturels et artificiels et les conditions microclimatiques locales)

Figure 1 Exemple de canyon urbain et des éléments qui interagissent dans la zone d'étude (différents types de matériaux et de géométries, échanges thermiques naturels et artificiels et les conditions microclimatiques locales)

Figure 2 Schéma du modèle numérique proposé, utilisant le logiciel Optirrig et une logiciel du type CFD

Figure 2 Schéma du modèle numérique proposé, utilisant le logiciel Optirrig et une logiciel du type CFD

La pression sur la ressource en eau à l’échelle globale est de plus en plus importante chaque année. L’irrigation au goutte-à-goutte est une méthode d’irrigation ayant une bonne efficience d’irrigation. Mais cette technique d’irrigation présente un coût élevé, accentué par une maintenance difficile. En effet, les goutteurs permettant l’irrigation sont sensibles aux phénomènes de colmatage. Le colmatage en irrigation au goutte-à-goutte peut être de nature physique (particules solides), chimique (précipités) ou biologique (biofilm). L’objectif était donc d’apporter des éléments de compréhension des mécanismes de colmatage par le développement de méthodes de caractérisation. Pour cela, les trois types de colmatage ont été suivis en laboratoire dans une cellule millifluidique et caractérisés par l’utilisation de la tomographie en cohérence optique (OCT) et de la spectrocopie d’absorption.

Le suivi du colmatage au cours du temps par imagerie OCT permet de déterminer les mécanismes de formation. La localisation et l’évolution de la quantité de colmatage ont été déterminés. La comparaison du colmatage avec une modélisation de l’écoulement permet de déterminer les paramètres hydrodynamiques d’influence. La vitesse et la turbulence semblent être les paramètres régissant la localisation du colmatage. Plus la vitesse et la turbulence sont faibles dans une zone, plus elle est touchée par le colmatage.

L’utilisation de la spectroscopie d’absorption pour la détection, la qualification et la quantification a été testée et validée. Couplée à de méthodes de traitement des données multivariées, cette méthode permet de détecter la présence de colmatage in situ à partir d’une épaisseur de l’ordre de 100 μm pour le colmatage physique et chimique. Pour le colmatage biologique, de premiers résultats encourageants ont été obtenus. Les spectres obtenus permettent aussi de déterminer le type de colmatage en jeu avec une précision supérieure à 90%. L’utilisation de la spectroscopie d’absorption pour la caractérisation du colmatage en irrigation au goutte-à-goutte est donc pertinente et pourrait faire l’objet d’études en plein champ.

Mots clés : Irrigation au goutte-à-goutte, colmatage, tomographie en cohérence optique, spectroscopie d’absorption, analyse multivariée, écoulement turbulent.

Marcel Kuper, Directeur de l'UMR G-EAU, partage son analyse sur l'impact de la sécheresse et la situation de crise que traverse actuellement le Royaume du Maroc.