Le projet VIANA étend une recherche existante sur les vulnérabilités de l’agriculture irriguée au Maghreb, en caractérisant de potentielles solutions agroécologiques locales, et en analysant le contexte nécessaire/favorable à l’émergence de ce genre de pratiques. En utilisant le concept de capacité adaptative, et en faisant l’hypothèse qu’il existe des potentielles d’adaptations et d’innovations fortes au niveau de territoire, l’objectif de ce projet est d’identifier, caractériser et co-évaluer les pratiques locales et systèmes à bas-intrants, développés par les acteurs à différents échelles (parcelle, exploitations, territoire) pour faire face à ces vulnérabilités.

Comme dans de nombreuses mégalopoles d'Asie du Sud-Est, Ho Chi Minh-Ville (> 10 millions d'habitants) souffre des problèmes critiques de ressources en eau. Les objectifs de ce projet sont de modéliser la relation entre les eaux de surface et les eaux souterraines dans le bassin de la rivière Sai Gon, au Vietnam, en utilisant des isotopes stables de l'eau avec des données hydrochimiques et hydrodynamiques complémentaires.

L'objectif de ce projet est de vérifier le modèle des échanges entre les eaux fluviales et les eaux souterraines dans le delta du Mékong en utilisant des isotopes stables et du radon 222. Pour atteindre cet objectif, les précipitations locales, l'eau de la rivière et les eaux souterraines dans la zone d'étude seront recueillies à la fois à l'échelle saisonnière et à l'échelle de pompage d'essai.

© SDIS31

© SDIS31

Chaque saison amène son lot d’inondations. Pour les crues lentes des solutions comme Vigicrue existent. Les crues rapides sont par contre plus difficiles à anticiper, gérer et le retour à la normale est complexe. Le projet s’intéresse à la modélisation des crues rapides en termes de gestion des risques et de résilience, utilisant un réseau de collecte et de traitement de l’information.

L'UMR G-EAU a participé à l’édition du nouveau dossier d’Agropolis International n° 23 « Systèmes complexes de la biologie aux territoires » (juin 2018 - 80 pages).

Cet ouvrage présente les compétences en formation et en recherche sur les "systèmes complexes" en Occitanie.

Ce numéro spécial de la Revue Pôle Sud (N° 48), coordonné par Sylvain Barone et Joanna Guerrin et intitulé "Politiques environnementales et New Public Management" vient de paraître !

Pour en savoir plus : https://www.cairn.info/revue-pole-sud-2018-1.htm#summary

GOUVERNANCE DE L'EAU : UN MOUVEMENT DE RÉFORME PERPÉTUELLE ?

Paru dans la collection « Sociologies et environnement » , sous la direction de Sylvain Barone, Rémi Barbier, François Destandau et Patrice Garin.

Les réformes de la gouvernance de l'eau se sont multipliées depuis les années 1990. Il se dégage une impression de réforme perpétuelle qui interpelle les acteurs opérationnels et les spécialistes du domaine. Qu'est-ce qui change au juste dans la gouvernance de l'eau ? Comment caractériser et mettre en perspective les dynamiques en cours ? Cet ouvrage aborde ces questions en développant des réflexions critiques sur la gouvernance actuelle de l'eau.

Cette thèse traite de la formation progressive, à partir des années 1990, d’un tissu associatif dédié à l’eau potable et de la manière dont cette « nébuleuse bleue » contribue à la régulation du secteur. Elle analyse comment des usagers, ayant expérimenté un problème vis à vis du secteur de l’eau, se rassemblent en publics au sens de Dewey (1927) pour mener une enquête sociale à son propos. Ces individus s’indignent, s’engagent et acquièrent des connaissances et des compétences relatives à la gestion du service. Ils exercent, dans des registres à la fois critiques et contributifs, une régulation qui leur est propre et que nous qualifions de civique. Cette régulation civique est constituée de trois composantes complémentaires : la politisation de l’eau qui permet de maintenir une attention publique sur le sujet, l’exercice d’une vigilance sur les responsables du secteur, et la participation dans et hors des arènes prévues à cet effet. Cette régulation civique, qui s’exerce souvent en conflit avec les élus et les opérateurs, va agir sur le secteur de l’eau comme un contre-pouvoir démocratique au sens de Rosanvallon (2006).

Thèse de sociologie intitulée « S’engager pour l’eau potable : de l’indignation à la régulation civique », soutenue le mardi 10 juillet à 14h dans l’amphi Brunotte (salle 419) de l’ENGEES, Strasbourg par Cécile Tindon.

Composition du jury :

Rémi Barbier, directeur de thèse, UMR GESTE (ENGEES/Irstea), Strasbourg

Christelle Gramaglia, co-encadrante, UMR G-EAU, Montpellier

Jean-Gabriel Contamin, examinateur, CERAPS, Lille

Olivier Coutard, rapporteur, CNRS, LATTS, Paris

Jean-Michel Fourniau, rapporteur, DEST-IFSTTAR, Paris

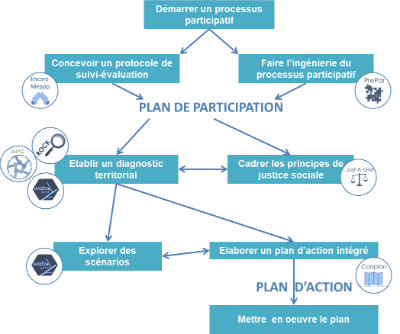

Depuis 2004, les chercheurs INRAE de l’Unité Mixte de Recherche gestion de l’Eau, Acteurs, Usages à Montpellier développent une approche intitulée « CoOPLAGE (Coupler des Outils Ouverts et Participatifs pour Laisser les Acteurs s’adapter pour la Gestion de l’Eau ». CoOPLAGE est une suite intégrée d’outils et protocoles participatifs destinés à accompagner et autonomiser des groupes d’acteurs de tous niveaux vers une discussion et un engagement réel dans des stratégies de changement social et environnemental (cf. Figure 1).

Figure 1. Schéma de l’approche CoOPLAGE

Irstea G-Eau a développé une formation en ligne, Terreau & Co, pour concevoir et mettre en œuvre des dispositifs participatifs sur un territoire. Le module s’adresse en priorité à des groupes professionnels qui rassemblent des acteurs d’un même territoire avec un ou des enjeux communs sur l’eau.