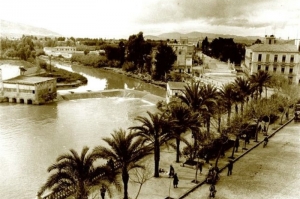

© Agence nationale des Barrages et Transferts : Mission hydraulique en Algérie vue d'ensemble sur le barrage prise de Chéliff impliqué dans le grand transfert Mostaganem, Arsew, Oran (MAO)

© Agence nationale des Barrages et Transferts : Mission hydraulique en Algérie vue d'ensemble sur le barrage prise de Chéliff impliqué dans le grand transfert Mostaganem, Arsew, Oran (MAO)

Cette thèse traite la rareté des ressources en eau et la politique de l’eau en Algérie avec un cas d’étude sur le bassin versant de Macta dans la région hydrographique de l’Oranie-Chott-Chergui. Le choix de ce bassin est justifié par plusieurs facteurs. En premier lieu, dans les grands périmètres irrigués (GPI) Habra et Sig, les quotas allouées sont insuffisants pour une irrigation pérenne. En 2017, le quota d’eau sollicité par les irrigants est estimé à 85 Mm3, alors que les quotas alloués ont avoisiné 51 Mm3 soit un taux de satisfaction qui ne dépasse pas 60 % conduisant ipso facto à une sous utilisation des superficies agricoles équipées. Ainsi sur 27810 hectares équipés, la superficie irriguée est de 12734 ha soit un taux de 46 % (ONID, 2018), donc l’objectif d’expansion des GPI sans une réhabilitation et une maintenance constitue une aberration économique. De plus, les agriculteurs sollicitent de plus en plus les nappes souterraines pour irriguer leurs exploitations (petite et moyenne hydraulique [PMH]) et ce loin de tout contrôle sur les prélèvements réels (78900 ha irrigués en PMH en 2016). Toutefois, bien que le bassin parait en situation d’excédent d’eau, on assiste à la mobilisation des ressources non conventionnelle par la construction de la plus grande station de dessalement de l’eau de mer (SDEM) en Afrique à savoir la SDEM de Macta avec une capacité de production de 500000 m3 par jour et l’importation des ressources en eau à partir d’autres bassins.

© Direction de l'Hydraulique Agricole (DHA) : Un système d'irrigation visant à économiser l'eau dans le sud de l'Algérie

© Direction de l'Hydraulique Agricole (DHA) : Un système d'irrigation visant à économiser l'eau dans le sud de l'Algérie

Dès lors, notre réflexion pose les jalons d’une confrontation entre les ressources naturelles en eau et les besoins des différents usagers. Pour cela, nous envisageons de suivre une approche multidimensionnelle, pragmatique, renforcée par des fondements théoriques nouveaux dans la gestion de l’eau et dans la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE), et ce en suivant l'eau depuis sa mobilisation jusqu'à son utilisation. L’élément saillant à ce niveau sera l’identification de la forme de la rareté de l’eau en Algérie et dans le bassin étudié à travers un essai de compréhension de la construction sociale de la pénurie en eau dans le bassin étudié (Buchs, 2009 ; 2012) et une lecture critique de l’approche des indicateurs (Falkenmark et al., 1989 ; 1997 ; Sullivan, 2002 ; Jemmali et Sullivan, 2014 ; Molle et Mollinga, 2003 ; Feitelson et Chenoweth, 2002 ; Chenoweth, 2008 ; Giné garriga et Foguet, 2008 ; 2010 ; Damkjaer et Taylor, 2017). Le phénomène de pénurie se caractérise en fait par différentes dimensions sociétales complexes et nous proposons d'examiner l’aspect économique en montrant l’effet d’un manque de prise en compte effectif de la gestion de la demande en eau (GDE) en Algérie et dans notre zone d’étude face à une gestion traditionnelle par l’offre, avec un questionnement sur le bilan hydrique de bassin de Macta et la situation de celui-ci par rapport à l’approche de la fermeture des bassins (Molle, 2003 ; 2003a ; 2008 ; Molle et al., 2010 ; Falkenmark et Molden, 2015) et ce par une étude à la fois rétrospective et prospective (à l’horizon 2035). Le travail vise aussi à introduire des recommandations en faveur du changement des orientations du modèle hydraulique algérien par l’introduction des principes des la GDE comme l’amélioration de l’efficience de l’eau agricole et l'application des nouvelles approches de la gestion de l’eau afin de construire une capacité d’adaptation face à la pénurie.