Lors du Vendredi Découverte du 17 janvier 2025, Jean-Philippe Venot et Christina Orieschnig nous ont présenté leurs travaux intitulés "Adapting to Water Uncertainty in the Cambodian Mekong Delta: Insights from a Combination of Methods"

Pour le premier Vendredi Découverte de l'année, Mathilde Lagrola nous a présenté ses travaux intitulés "Quelle mémoire conserver pour la connaissance des milieux aquatiques? Bancarisation d'échantillons environnementaux et Aquathèque"

Résumé :

Le projet d'Aquathèque (PEPR OneWater) vise à étudier la faisabilité d'une banque d'échantillons d'eau et d'autres échantillons des milieux aquatiques continentaux en France pour documenter leurs évolutions en matière de contamination et de biodiversité. Une des sources d'inspiration est celui du modèle des banques d'échantillons environnementaux , créées dans les années 1980 pour étudier la bioaccumulation des polluants dans les chaînes trophiques - et s'inscrit plus globalement dans l'histoire des collections naturalistes et des archives du vivant et de l'environnement.

La communication présente une recherche en cours sur la création, la pérennisation, et le fonctionnement des grandes infrastructures de connaissance que constituent les banques d'échantillons environnementaux et l'Aquathèque. A l'appui d'une enquête au sein de la banque d'échantillons allemande, et d'une recherche embarquée interdisciplinaire avec les écologues, chimistes et microbiologistes du projet, je soulignerai les enjeux écologiques, épistémologiques, sociaux et politiques de ces infrastructures : sobriété, création de nouvelles connaissances, accès et mobilisation par des acteur.ices publics et de la société civile - ainsi que le rôle que peuvent jouer ces archives dans nos visions du futur des socio-écosystèmes.

La thèse intitulée « Quels outils et instruments économiques pour une gestion durable de la ressource en eau karstique ? Étude de cas du karst du Lez » a pour objectif d’identifier des solutions pour une gestion durable des aquifères karstiques dans un contexte de changement climatique.

La Gestion participative : une méthode pour accompagner les citoyens vers un changement...

La Gestion participative : une méthode pour accompagner les citoyens vers un changement...

Le projet MASSIRE a été remarqué par le Monde comme un projet innovant réalisé au plus près des problématiques locales. Le projet a en effet permis de sélectionner des innovations à fort potentiel en matière de gestion de l’eau et à évaluer leurs conditions d’adoption dans les territoires sud au Maghreb, à travers une approche participative. Il a été financé par le FIDA (2019-2024), co-coordonné par le CIRAD et l'UMR GEAU, en partenariat avec L’INAT et l’INRGREF en Tunisie, le CREAD et le CU de Tipaza en Algérie, l’ENA de Meknes et l’IAV Hassan II au Maroc, et le CLERSE/Lille et Inrae en France.

Le projet Massire est cité (voir l'article du monde-page 2).

Article sur l'évènement paru dans l'espace presse du Cirad

Pour savoir plus sur le projet Massire : https://massire.net/

© Source : http://www.now26.tv/view/50884/BANGKOK-IS-SINKING-MAYBE-UNDERWATER-IN-15-YRS.html

© Source : http://www.now26.tv/view/50884/BANGKOK-IS-SINKING-MAYBE-UNDERWATER-IN-15-YRS.html

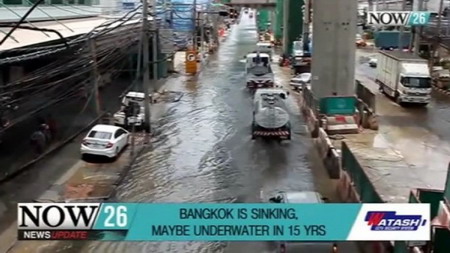

Bangkok a progressivement transitionné d’une ville sur l’eau à une ville sur terre au fur et à mesure que les routes ont remplacé les transports fluviaux et que les habitations sur base bétonnée ont remplacé celles sur pilotis. L’urbanisation de la capitale thaïlandaise s’est ainsi accompagnée d’importantes transformations environnementales : pollutions domestiques et industrielles des canaux et rivières, pollution atmosphérique, endiguement contre les inondations, l’affaissement de la ville suite à la surexploitation des eaux souterraines et l’imperméabilisation croissante des sols par le bétonnage et le non-respect de la préservation des zones inondables dans les plans d’urbanisme. Dans une perspective critique d’écologie politique et de géographie historique, la thèse analyse la ville de Bangkok en tant qu’écosystème intégré au sein duquel circulent énergies, ressources, risques, déchets, mais aussi discours et pouvoirs.

© Source : https://www.theatlantic.com/photo/2011/10/bangkok-underwater/100178/#img02

© Source : https://www.theatlantic.com/photo/2011/10/bangkok-underwater/100178/#img02

L’eau ainsi que les réseaux d’infrastructures constituent les vecteurs et les manifestations de ces circulations. La transformation environnementale de Bangkok n’est pas seulement le résultat d’une urbanisation présentée comme incontrôlée ou inéluctable mais aussi le résultat de faisceaux d'intérêts politiques et financiers qui remodèlent constamment le flux et la distribution spatiale des bénéfices et des coûts associés à la transformation de l'environnement aquatique et du cycle hydrologique. La thèse porte donc principalement sur le jeu d’acteur institutionnel autour de la gestion de l’eau. Elle analyse l’évolution des politiques publiques de l’eau, notamment suite à de grands évènements comme l’inondation historique de 2011 et resitue les risques environnementaux dans un cadre d’enjeux politico-économiques.

Mots clés : Ecologie politique, Sociologie des organisations, inondations, gouvernance de l’eau, politiques publiques de l’eau, Bangkok.

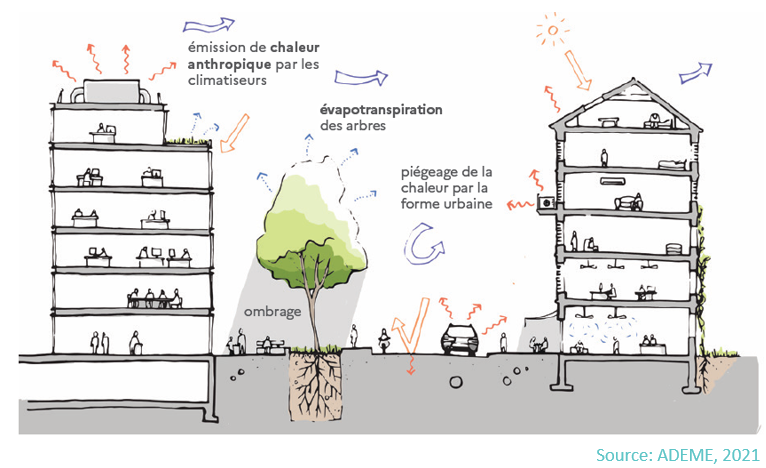

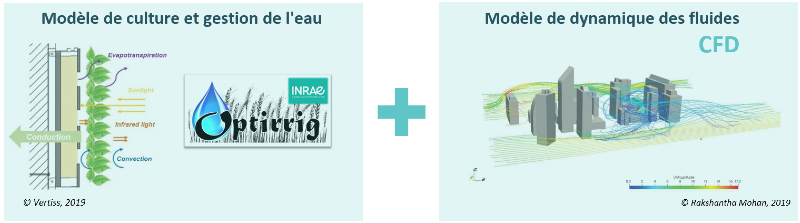

Dans un scénario mondial de croissance démographique, d’urbanisation accrue, de forte pression sur les ressources en eau et d’augmentation de la fréquence des températures extrêmes, les hot spots urbains seront plus prononcés, plus difficiles à combattre et leurs effets délétères toucheront une population de plus en plus large. Ces constats appellent des initiatives visant à construire des villes plus résilientes en s’appuyant sur l’analyse et la valorisation des ressources en eau locales de toutes qualités présentes en abondance en milieu urbain. L’objectif de cette thèse est d’évaluer la capacité de la végétation à diminuer les risques liés aux îlots de chaleur urbains et ainsi à améliorer la qualité de vie de la population en s’appuyant sur l’écosystème urbain. À cette fin, on se propose de modéliser le bilan énergétique existant d’un ensemble substrat-végétal en interaction avec la circulation d’air environnante. L’idée est d’identifier le sens, la géométrie, la temporalité et l’importance relative des flux de chaleur (conduction, convection, rayonnement et changement de phase) à l’œuvre dans le système. Nous chercherons à quantifier cet effet d’atténuation des températures urbaines, en fonction de la forme de végétation et du régime d’alimentation hydrique auquel elle est soumise. L’objectif est d’aller vers une optimisation des performances de la végétation pour contribuer à construire des villes plus agréables à vivre et pérennes.

©ADEME, 2021

©ADEME, 2021

Outre la production et l’analyse de données micro-climatique et agronomique à partir d’une structure végétalisée modèle installée en conditions réelles, il sera proposé une modélisation des phénomènes en jeu. L’objectif de la thèse est de développer une approche systémique et produire un modèle intégré permettant de coupler le fonctionnement et la croissance des plantes avec les phénomènes aérauliques et thermodynamiques en jeu. Un tel outil permettra d’aider à la prise de décision en matière de choix de végétalisation des villes suivant diverses contraintes hydraulique, thermique, énergétique et esthétique. Ce modèle qui travaillera à l’échelle du mètre pourra ensuite être couplé à des modèles météorologiques adaptés aux villes ou de modèles d’échange thermique des bâtiments.

Mots clés : Végétation urbaine, Simulation Numérique, Computational Fluid Dynamic, Modèle deCulture, Villes Intelligentes

La thèse s'inscrit dans le projet ANR BlueState, projet qui se donne pour objectif l'analyse des manières dont les États régulent et encadrent l'accès et l'utilisation de l'eau douce, et l'étude des principaux facteurs influençant l'adoption ou le rejet de ces politiques de préservation des ressources en eau et des écosystèmes.